SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Lima puluh tahun lalu, tepatnya pada 10 November 1975, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 3379 yang menyatakan bahwa Zionisme adalah bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Keputusan ini menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hubungan internasional dan berdampak panjang pada persepsi global terhadap Israel dan komunitas Yahudi.

Resolusi tersebut lolos dengan 72 negara mendukung, 35 menolak, dan 32 abstain. Negara-negara Arab dan Blok Komunis menjadi pendorong utama, sementara negara-negara demokrasi Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagian besar Eropa menolak resolusi tersebut. Konteksnya jelas: polaritas Perang Dingin dan dinamika politik Timur Tengah pasca perang Israel–Arab.

Respons Israel: “PBB Berubah dari Anti-Nazi Menjadi Pusat Antisemitisme”

Perwakilan Israel saat itu, Duta Besar Chaim Herzog, menyampaikan kecaman keras terhadap keputusan PBB. Dalam pidato yang kemudian dikenang sebagai momen penting diplomasi Israel, Herzog menyebut keputusan ini sebagai kemunduran moral lembaga internasional tersebut.

“PBB yang lahir sebagai aliansi anti-Nazi kini, 30 tahun kemudian, berada di jalur menjadi pusat antisemitisme dunia,” ujarnya.

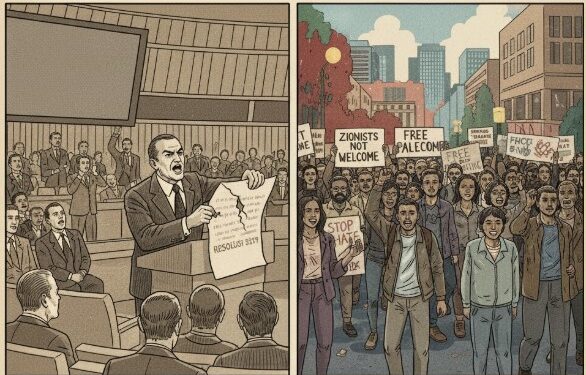

Dalam aksi simbolik, Herzog merobek naskah resolusi tersebut di podium, menyatakan bahwa keputusan itu “hanya selembar kertas” yang tidak akan mengubah realitas Israel.

Frasa yang Menjadi Senjata Politik Global

Selama 16 tahun setelah resolusi itu disahkan, ungkapan “Zionisme adalah rasisme” menyebar luas melalui kurikulum pendidikan, media, dan forum politik internasional. Dalam banyak kasus, kritik terhadap Zionisme mulai bergeser menjadi retorika yang mengarah pada antisemitisme, memicu stigma terhadap Yahudi secara keseluruhan.

Baru pada Desember 1991, di tengah perubahan geopolitik usai berakhirnya Perang Dingin dan melalui tekanan kuat Amerika Serikat, PBB mencabut Resolusi 3379. Meski demikian, banyak analis menilai bahwa narasi dan persepsi global yang terlanjur terbentuk tidak hilang begitu saja.

Kenyataan Kontemporer: Dari Kampus Barat hingga Media Sosial

Lima dekade berselang, perdebatan antara anti-Zionisme dan antisemitisme kembali mencuat, terutama setelah eskalasi konflik pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Di berbagai kota Barat — termasuk Melbourne, London, dan kampus-kampus Amerika — muncul slogan seperti “Zionists Not Welcome”.

Beberapa insiden tercatat:

- Seruan “semua Zionis adalah teroris” dalam demonstrasi di Melbourne

- Kebijakan Meta tahun 2024 untuk menghapus unggahan yang menggunakan kata “Zionis” sebagai bentuk serangan terhadap Yahudi

- Larangan terhadap penggemar klub sepak bola Israel Maccabi Tel Aviv yang disertai poster bertuliskan “Zionists not welcome” di Inggris

Pengamat menilai bahwa bahasa politik sejak 1975 kini mengalami “normalisasi baru”, di mana penolakan terhadap Zionisme kerap menjadi kedok bagi diskriminasi terhadap Yahudi sebagai kelompok etnis dan agama.

Pertarungan Narasi Berlanjut

Herzog, dalam pidatonya tahun 1975, mengatakan bahwa masyarakat internasional tengah berhadapan dengan “dua kejahatan besar: kebencian dan kebodohan.” Setengah abad setelahnya, menurut banyak analis, dinamika serupa masih terlihat — dengan delegitimasi terhadap Israel dan lonjakan sentimen antisemitisme di ruang publik dan digital.

Walaupun resolusi PBB sudah dicabut, pertarungan identitas, sejarah, dan legitimasi negara Israel terus berlanjut, kini dalam konteks global yang semakin terpolarisasi.

Artikel ini disusun untuk memberikan konteks historis dan geopolitik terhadap Resolusi PBB 3379 dan perdebatan modern mengenai Zionisme dan antisemitisme. Bahasan bersifat informatif, bukan untuk mendukung atau menolak posisi politik mana pun.

(Anton)