SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Lonjakan populasi dunia (2018) meningkat sekitar 7549 miliar jiwa sehingga semakin memperlebar kesenjangan antar ketersediaan pangan dengan sumber kekayaan alam yang langka (scarcity) semakin lebar. Pada sisi lain, komposisi penduduk miskin diperkirakan 10% atau hampir 800 juta dari populasi dunia. Kesenjangan konsumsi masyarakat miskin dengan kelompok kaya masih tinggi.

Sepertiga makanan layak konsumsi terbuang (food waste) sia-sia padahal jika didistribusikan kepada 10% kelompok miskin, maka kekurangan pangan, dan pemenuhan kebutuhan pangan mereka secara layak terpenuhi.

Bahkan, Indonesia dijuluki a miracle country on the world karena sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, umbi) melimpah secara faktual paradoks dengan kenyataan garis kemiskinan (Bappenas, 2019) tercatat 23-48 ton/tahun atau 115-184 kg/kapita/tahun.

Food loose tercatat 45% tahun 2019 dengan rerata sebesar 56% terutama sektor tanaman pangan (padi-padian) sebesar 12-21 juta ton/tahun.

Krisis ketahanan pangan sebagai kondisi tidak ideal ketika elemen masyarakat menerima akses pangan secara kuantitas dan kualitas (bergizi, halal dan sebagainya) berbasis pada keragaman sumber daya nasional tidak terpenuhi secara sempurna karena saluran distribusi pangan terhambat. Banyak faktor penyebab terjadinya krisis ketahanan pangan di antaranya dampak perubahan iklim, dan bencana alam.

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem berdasar prinsip Syariah mengajarkan etika life style seperti pola konsumsi sederhana tanpa kehilangan makna dan esensi. Ekonomi Islam juga mengajarkan bangunan relasi manusia dengan alam secara harmonis melalui kelestarian alam. Ekonomi Islam memliki beberapa prinsip dan kebijakan terkait krisis ketahanan pangan.

Pertama, gatra Sumber Kekayaan Alam yang membentang luas adalah modal ekonomi yang given dari Allah. Tugas manusia adalah mengelolanya dengan baik dan benar untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang melahirkan kemaslahatan bagi manusia.

Manajemen berkelanjutan (sustainable management) dan good governance sebagai prinisp universal menjadi bagian penting dari perhatian ekonomi Islam. Keterangan al-Qur’an menerangkan tata keola kehidupan hari ini berkesinambungan dengan hasil yang akan dinikmati di masa depan. Bahka, kehidupan masa depan itu yang lebih baik itu adalah hasil konstruksi kehidupan hari ini.

Kedua, Eksplorasi Sumber Kekayaan Alam diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, bukan keinginan yang tidak terbatas (unlimited wants).

Ketiga, pengelolaan gatra SKA berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat sebagai pilar ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan esensinya adalah ekonomi berbagi (economy of sharing) sebagaimana halnya ekonomi Islam.

Ekonomi kerakyatan berbasis pada kekeluargaan sebagaimana UUD 1945 pasal 33 ayat 1-3. Sebagaimana halnya Pancasila, ekonomi Islam menekankan ketauhidan (ketuhanan), manusiaan, keadilan, muyawarah dengan penuh keadaban, dan persatuan.

Keempat, perilaku konsumsi ditekankan pada gaya konsumsi moderatif agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan individual dan kebutuhan sosial sebagaimana keterangan dalam banyak ayat, di antaranya QS. Al Qashash ayat 77.

Kelima, konsiderasi eksistensi orang lain perlu mendapat perhatian sehingga perilaku konsumsi waste food dan loose food dapat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi kelompok miskin. Memunculkan kesadaran bahwa sesuatu yang bermanfaat dapat dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang memerlukan.

Sehingga, kehadiran kita dapat menebar manfaat bagi orang lain. Keatidaan emphaty sosial kelompok kaya terhadap kelompok miskin mencerminkan kegersangan “rasa”, yang berdampak pada terganggunya pila demokrasi kehidupan sosial dalam masayarakat.

Krisis ketahanan pangan Nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan geo strategi global. Negara sebagai suprastruktur dalam sistem manajemen nasional (SISMENAS) mengarahkan kehendak politik (political will) pada tujuan memaksimalkan potensi gatra kekayaan alam untuk kesejehtraan dan kemakmuran rakyat.

Pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak akses sumber ekonomi untuk menjamin kehidupan yang layak dan sejahtera sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945. Negara juga membuka ruang civil society melalui gerakan pendidikan politik berkeadaban agar tercipta keseimbangan, check and balance antara tata laksana pemerintah (TLP) dengan tata kehidupan masyarakat (TKM) dan tata politik nasional (TPN).

Interaksi dinamis antara negara (suprastruktur), tata politik nasional (infrastruktur, dan tata kehidupan masyarakat (substruktur) memiliki relasi yang saling terkait (symbiosis mutualism) dalam meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi mengatasi krisis ketahanan pangan.

Perubahan perilaku boros (extravagance/tabdzir) menjadi hemat memerlukan kemauan keras yang ditopang oleh satu sistem yang mengikat disertai piranti role model keteladanan para pemimpin. Hal tak kalah penting adalah merekonstruksi budaya tradisionil seperti rumah Jompa, atau istilah lain di tiap daerah, sebagai simbol ketahanan pangan di setiap daerah. (Dwi S.Kadarusman)

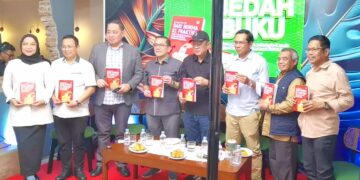

Penulis Prof Dr: Muhammad Said, MSI, Guru Besar UI Syarif Hidayatullah Jakarta