SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Banjir yang menerjang Sumatra kerap dipaketkan sebagai “takdir Tuhan plus bonus cuaca ekstrem”. Seolah-olah alam bangun pagi, ngopi, lalu berkata: “Hari ini kita banjiri tiga provinsi, ya.” Padahal, alam tidak pernah bekerja sendirian. Ia selalu dibantu—oleh manusia. Khususnya oleh para tukang olah.

Siapa mereka? Tukang olah adalah manusia-manusia multitalenta yang piawai mengolah izin, mengolah kebijakan, mengolah pembenaran, dan—jika perlu—mengolah buzzer. Ada pejabat yang gemar obral konsesi, pengusaha yang menganggap hutan sebagai gudang pribadi, aparat yang rabun mendadak saat melihat pembalakan liar, hingga aktivis yang tiba-tiba hening seperti sinyal di hutan setelah transfer masuk.

Ketika banjir datang, para tukang olah ini serempak bersuara: “Ini murni bencana alam.” Lalu disusul paduan suara buzzer yang siap berdebat dengan gravitasi, hidrologi, dan logika dasar. Oligarki? Jangan dicari. Mereka sedang self-healing sambil menunggu situasi reda, sebelum kembali membawa proposal olahan baru.

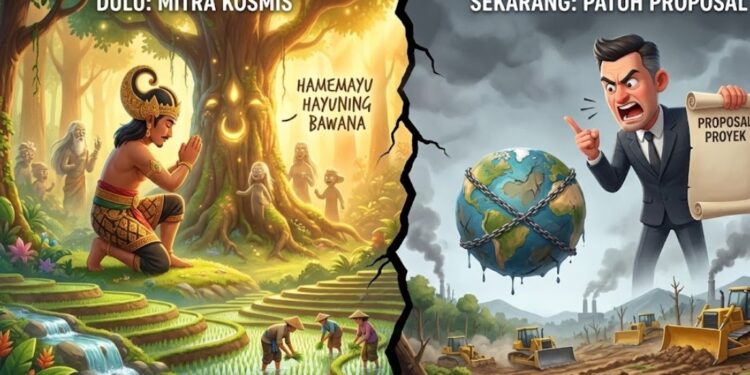

Dulu, Raja Tak Berani Kurang Ajar pada Alam

Menariknya, leluhur Nusantara punya pandangan yang sangat berbeda soal alam. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia, alam bukan objek eksploitasi, melainkan mitra kosmis.

Raja-raja Jawa misalnya mengenal konsep Hamemayu Hayuning Bawana—tugas penguasa adalah memperindah dan menjaga keseimbangan dunia. Raja yang merusak alam dianggap bukan hanya gagal memimpin, tapi mengundang murka semesta.

Di Bali, sistem Subak bukan sekadar irigasi, melainkan filosofi Tri Hita Karana: harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Air tidak boleh dikuasai satu orang, apalagi satu korporasi.

Di Sumatra, masyarakat adat memandang hutan sebagai ruang hidup bersama roh leluhur. Menebang pohon tanpa izin adat bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi undangan petaka. Singkatnya, dulu manusia takut pada alam. Sekarang? Alam disuruh patuh pada proposal.

Rent Seeking: Ilmu Mengolah Negara Tanpa Berkeringat

Dalam ilmu ekonomi-politik, perilaku tukang olah dikenal sebagai rent seeking—mencari keuntungan bukan dengan bekerja, tapi dengan menikung kebijakan. Olson (1982) menjelaskan bahwa praktik ini melibatkan politisi, birokrat, pemodal, bahkan sebagian masyarakat yang ikut menikmati remahannya.

Di Indonesia, rent seeking bertemu jodohnya: regulatory capture. Regulasi yang seharusnya melindungi rakyat justru jatuh ke pelukan industri. Maka jangan heran jika hutan Sumatra menyusut drastis, DAS rusak, dan banjir datang rutin seperti agenda tahunan.

Ironisnya, saat rakyat protes, jawabannya sering normatif: “Pembangunan tidak boleh berhenti.” Seolah-olah pilihannya hanya dua: ekonomi tumbuh atau rakyat tenggelam.

Demokrasi, Hutan, dan Politik Uang

Maraknya tukang olah adalah efek samping sistem politik mahal. Biaya kampanye tinggi melahirkan politisi yang sejak awal sudah cicilan janji ke pemodal. Kebijakan pun berubah menjadi kuitansi.

Sentralisasi kewenangan kehutanan memperparah situasi. Pemerintah daerah dan masyarakat adat yang paling paham medan justru dikesampingkan. Tapi saat banjir datang, merekalah yang pertama dimarahi.

Pertobatan Ekologis: Harapan Tipis, Tapi Masih Ada

Apakah para tukang olah akan bertobat? Sejarah berkata: jangan berharap banyak. Bahkan pascabencana, masih ada kayu diangkut diam-diam. Profit memang tidak mengenal empati.

Namun, harapan justru ada pada generasi muda. Mereka yang melek data, paham sejarah, dan sadar bahwa alam bukan musuh pembangunan, melainkan syarat keberlanjutan. Kesadaran ekologis bukan gaya hidup, tapi common sense.

Dulu, raja menjaga alam agar rakyat selamat. Kini, rakyat harus menjaga alam agar selamat dari rajanya—dan dari para tukang olah di sekelilingnya.

Bencana hari ini adalah pesan keras dari semesta: alam bisa memaafkan, tapi tidak pernah lupa. Jika kita terus mengoloknya, ia akan terus mengingatkan—dengan cara yang makin mahal harganya.

(Anton)